√ Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)

Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) - Kalian masih iingat, mengapa sistem penyerahan wajib dan sistem sewa tanah tidak berhasil diterapkan di Indonesia? Kemudian kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah kolonial di Indonesia? Supaya lebih terang baca materi berikut ini! Pada tahun 1830 terjadi perubahan. Ketika itu negeri Belanda sangat payah keuangannya lantaran harus membiayai perang Diponegoro dan perjuangan mencegah Belgia memisahkan diri. Johannes Van den Bosch, yang lalu menjadi gubernur jenderal mengajukan rencana untuk sanggup meningkatkan produksi flora ekspor di Indonesia. Hasilnya dijamin akan sanggup menolong keuangan negeri Belanda. Sistem ini dinamakan Cultuur Stelsel yang oleh bangsa Indonesia dinamakan Tanam Paksa.

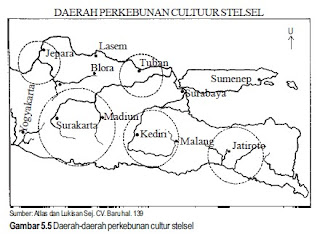

Sistem tanam paksa itu mewajibkan petani di Jawa untuk menanami sawah ladangnya dengan flora yang hasilnya laris dijual ke luar negeri. Tetapi imbas sistem tanam paksa memiliki akhir yang lebih luas dari pada cara penyerahan wajib pada zaman kompeni dulu. Berlainan dengan sistem pajak tanah Raffles, maka sistem tanam paksa Van den Bosch ini justru menyuruh rakyat untuk membayar pajaknya dengan hasil tanaman. Hasil flora paksa itu dikirim ke negeri Belanda, dan di sana dijual kepada penduduk Eropa dan Amerika.

Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa tertera dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834, No. 22 jadi beberapa tahun setelah sistem tanam paksa mulai dijalankan di pulau Jawa. Ketentuan-ketentuan pokok itu bunyinya memang elok dan baik. Tetapi dalam pelaksanaannya, pada umumnya menyimpang jauh dan banyak merugikan rakyat. Ketentuan-ketentuan itu, antara lain:

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk semoga mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman flora dagangan yang sanggup dijual di pasaran Eropa. Kaprikornus jelas, rakyat akan menyerahkan tanahnya dengan sukarela. Tanpa ada rasa ketakutan lantaran didesak dan ditekan. Tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Dengan perantaran bupati dan kepala desa, rakyat dipaksa menyerahkan sebagian tanahnya. Lagi pula pegawai pemerintah Belanda pribadi mengawasi dan ikut mengatur. Tiap pegawai akan menerima persen tertentu (cultuur procenten) kalau berhasil menyerahkan hasil flora kepada pemerintah. Makin banyak setoran, makin banyak persennya. Akibatnya para pegawai itu berlomba-lomba mengejar untung, dengan seringkali melanggar ketentuan. Terjadilah banyak penyelewengan. Dalam menjalankan tanam paksa itu.

2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini dilarang melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Bunyinya sudah jelas, hanya 20% tanah rakyat yang akan digunakan untuk cultuur stelsel. Tetapi dalam praktik sungguh sulit untuk dilaksanakan. Tanah petani itu kecil-kecil, seperlima bagiannya tentu akan lebih kecil lagi. Lagi pula tempatnya berserak-serak. Padahal, pertanian untuk tebu, nila, kopi, tembakau, dan teh, membutuhkan tanah pertanian yang luas. Karena itu pemerintah mengambil jalan yang mudah. Tanah-tanah milik petani itu dipersatukan dan diambil sebagian untuk tanam paksa. Tentu dipilih yang paling sempurna untuk flora ekspor, biasanya juga yang paling subur. Belum lagi adanya penyelewengan, pegawai-pegawai pemerintah itu mengambil lebih dari seperlima tanah penduduk. Kadang-kadang malah mencapai separoh bagiannya.

3. Pekerjaan yang diharapkan untuk menanam flora cultuur stelsel itu dilarang melebihi pekerjaan yang diharapkan untuk menanam padi.

Maksud ketentuan di atas tentu baik, yakni supaya petani tidak habis waktunya untuk menggarap kebun tanam paksanya dan masih cukup waktu untuk menggarap tanahtanahnya sendiri. Tetapi dalam praktik, para petani itu dipaksa mencurahkan lebih banyak perhatian dan waktu serta tenaga untuk tanam paksa, sehingga mereka tidak sempat mengerjakan sawah ladangnya. Pekerjaan yang paling berat dilakukan di perkebunan nila. Pernah petani-petani di tempat Simpur, Jawa Barat, dipaksa bekerja selama tujuh bulan, jauh dari desa dan kampung halamannya. Ketika mereka pulang, ternyata sawah ladangnya terlantar.

4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk cultuur stelsel, dibebaskan dari pembayaran pajak. Ketentuan ini tentu masuk akal. Tetapi dalam kenyataannya, tidak dihiraukan, petani seringkali masih harus membayar pajak tanah untuk tanah yang digunakan tanam paksa. Buktinya, pajak-pajak tanah tidak makin turun, tetapi malahan naik terus.

5. Tanaman hasil cultuur stelsel itu diserahkan kepada pemerintah. Jika harganya lebih besar dari jumlah pajak tanah yang harus dibayarkan, maka selisihnya dikembalikan kepada rakyat. Tetapi jangan harap bahwa ketentuan ini dipegang teguh. Tentu para petani itu kebanyakan buta huruf. Mereka tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Lagi pula, para petani mempercayakan segala sesuatunya kepada kepala desa dan bupati. Sedangkan di antara pegawai pemerintah itu, banyak pula yang hingga hati mengelabuhi para petani dengan risikonya bahwa ketentuan itu tidak sanggup dijalankan.

6. Panen flora dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya kalau kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat, misalnya, petaka banjir, kekeringan, hama, dan lain-lain. Ketentuan yang elok itupun pernah dijalankan. Pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda seringkali melihat panen yang gagal sebagai kesalahan petani. Jarang yang sanggup melihat keadaan yang sebenarnya.

7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepalakepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanamantanaman berjalan dengan baik dan sempurna pada waktunya.

Di antara jenis flora kultur yang diusahakan itu, tebu dan nila, yakni yang terpenting. Tebu yakni materi untuk gula, sedangkan nila materi untuk mewarnai kain. Pada bad ke -19 itu pengetahuan kimia perihal materi pewarna kain belum berkembang, lantaran itu nila dibutuhkan. Kemudian menyusul kopi, yang merupakan materi ekspor yang penting.

Selama tanam paksa, jenis flora yang memberi untung banyak ialah kopi dan gula. Karena itu kepada kedua jenis flora itu pemerintah memberi perhatian yang luar biasa. Tanah yang digunakan juga luas. Jumlah petani yang terlibat dalam tanam paksa gula dan kopi yakni besar, keuntungan yang diperoleh juga banyak. Tanam paksa mencapai puncak perkembangannya sekitar tahun 1830-1840. Pada waktu itu Negeri Belanda menikmati hasil tanam paksa yang tertinggi. Tetapi setelah tahun 1850, mulai terjadi pengendoran. Rakyat di negeri Belanda tidak banyak mengetahui perihal tanam paksa di Indonesia. Maklumlah waktu itu relasi masih sulit, radio dan relasi telekomunikasi belum ada, surat kabar masih kurang. Tetapi setelah tahun 1850 terjadi perubahan. Malapetaka di Cirebon, Demak, dan Grobogan lambat laun hingga pula terdengar di negeri Belanda. Mereka juga mendengar perihal perilaku pegawai-pegawai Belanda yang sewenang-wenang.

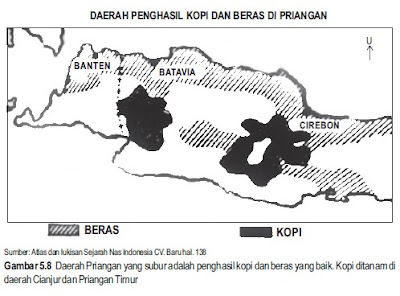

Sementara itu pada tahun 1860 di negeri Belanda terbit dua buah buku yang menentang tanam paksa sehingga semakin besar kalangan masyarakat yang menghendaki semoga tanam paksa dihapus. Kedua buku itu ialah Max Havelaar yang dikarang oleh Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Buku kedua ialah Suiker Contracten (Kontrakkontrak gula) ditulis oleh Frans van de Putte. Karena pendapat umum yang membalik, semenjak itu tanam paksa berangsurangsur dihapuskan. Pada tahun 1860, tanam paksa lada dihapuskan, pada tahun 1865 menyusul nila dan teh. Tahun 1870 boleh dikata semua tanam paksa sudah hapus, kecuali kopi di tempat Priangan yang gres dihapuskan pada tahun 1917.

Sekian mengenai Sistem Tanam Paksa, semoga sanggup bermanfaat.

Sumber http://www.ssbelajar.net/

0 Response to "√ Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel)"

Posting Komentar